- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Система центра города и типология общественных центров

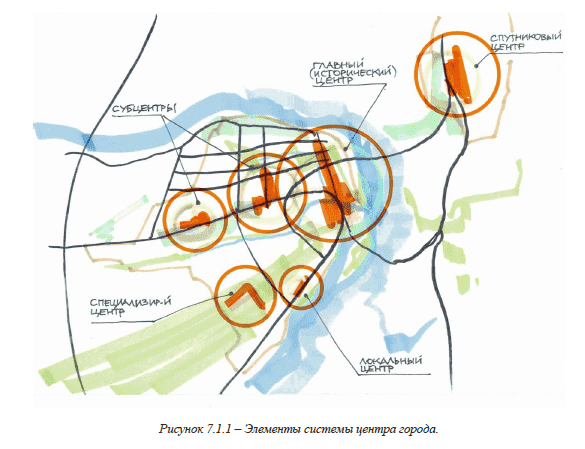

В условиях крупных и крупнейших городов и их агломераций следует говорить не просто об общественном центре, но о системе центра города (агломерации), представляющей собой территориально развитую структуру распространения высокоурбанизированной и изменчивой городской «плазмы», особой ткани планировочной структуры, характерной в наибольшей степени для общественных центров. Подразумевается, что система центра города образуются более чем одним элементом – не только главным (историческим)центром, но и дополняющими его работу элементами в удалённых планировочных районах (рисунок 7.1.1).

Любой элемент системы центра города – это сложная, с признаками самоорганизации развивающаяся градостроительная система. На развитие системы центра города скорее можно влиять, чем управлять этим развитием.

Среди всех элементов системы центра доминирующим по значимости почти всегда является исторический центр города, собственно, и возникший вместе с городом, и который может впоследствии развиваться как многокомпонентная система центра. В некрупных городах и сельских поселениях исторический центр является единственным элементом системы центра, тяготеющим к геометрическому центру или центральной оси поселения. На территории главного городского центра размещаются учреждения власти различных уровней, крупнейшие финансово-кредитные, проектные, образовательные, культурные, а также некоторые научно-исследовательские и медицинские учреждения общегосударственной, региональной, агломерационной, общегородской значимости.

В некрупных городах общественный центр в значительной степени может формировать основной функциональный профиль занятости населения (наравне с промышленностью). Таким образом, в городах-курортах, научных центрах; в городах, выполняющих функции административных центров регионов и муниципальных районов их общественные центры будут вмещать повышенную концентрацию застройки соответствующих учреждений. В некрупных городских поселениях, функциональный профиль которых связан с промышленностью или обслуживанием узлов внешнего транспорта, общественный центр вероятнее будет тяготеть к наиболее крупным промышленным территориям, вокзалам и аэропортам.

Очень высокую плотность в главном центре развивают системы пешеходных путей, часто достигая масштабов площадей и эспланад, дополнительных подземных и надземных пространств, регулярно связанных с разнообразными видами транспорта, соединяющими центр со всеми планировочный районами и спутниковыми поселениями агломерации.

В связи с формированием самых интенсивных и социально многообразных пешеходных потоков, на очень высоком уровне поддерживается развитие в центре функций повседневного и периодического обслуживания. Общественный центр не обходится и без включения различных видов жилищ, позволяющих поддерживать «обжитость» его территории в любое время суток.

Интересно

В крупных и крупнейших, сверхкрупных городах и агломерациях система центра неизбежно становится многоэлементной и полицентрической. Как правило, формирование дополнительных элементов системы центра возникает при появлении в городе или агломерации более чем 10-километровых дистанций в пределах урбанизированной территории (см. рисунок 7.1.1).

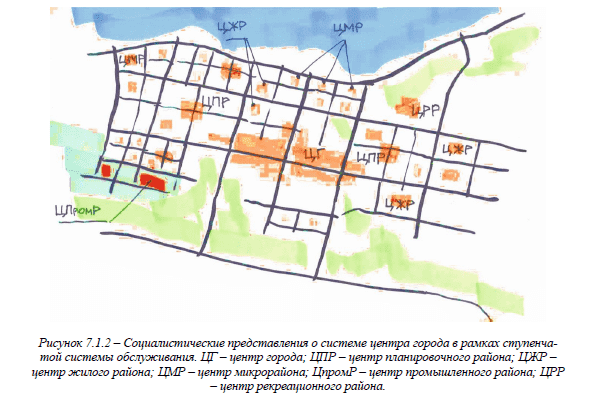

В условиях послевоенной плановой экономики в социалистических странах сложились представления о прямом следовании типологии дополнительных элементов системы центра принципу ступенчатой системы обслуживания населения. В единицах планировочной структуры каждого типа территориального масштаба планировалось формирование собственного общественного центра – помимо центра города, соответственно, центров планировочных районов, центров жилых районов, центров микрорайонов, а также центров промышленных районов и центров рекреационных районов. При этом, размеение таких центров по аналогии с центром города планировалось в геометрических центрах или на геометрических осях перечисленных районов (рисунок 7.1.2).

С 1980-х годов и в постсоветское время, особенно с 2000х гг., развитие градостроительства в условиях рыночной экономики привело к появлению новых представлений о типологии дополнительных элементов системы центра, которые можно сформулировать следующим образом:

- Дополнительные центры (EdgeCity, Subcenters) формируются на тяготении к крупнейшим общегородским магистралям, ведущим в главный городской центр, и их локация не обязательно совпадает с геометрическом центром или осью единиц планировочной структуры. Напротив, дополнительные центры могут формироваться на стыке границ различных единиц планировочной структуры;

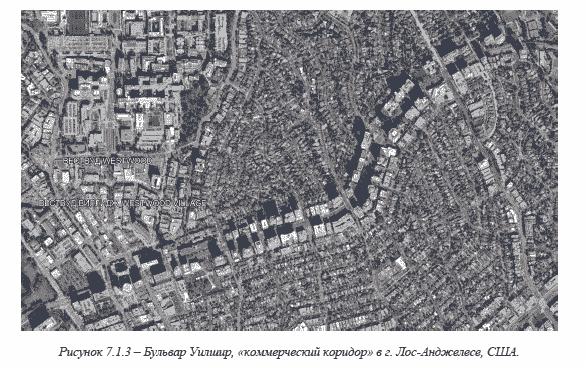

- Система центра города формируется не только узловыми элементами, с повышенной концентрацией общественных функций («центрами»), но и своего рода соединительным паттерном, промежуточной «тканью», развивающейся вдоль крупнейших магистралей в направлении соединения узловых элементов, включая главная общественный центр. Таким образом, помимо узловых элементов, в городе могут формироваться и линейные элементы системы центра – так называемые общественные коридоры (Strips, рисунок 7.1.3).

- Узловые элементы системы центра города, как правило, не формируются в масштабах функционального района или микрорайона – в пределах этих единиц планировочной структуры, составляющих планировочные районы городов, может сохраняться только упомянутая выше «соединительная ткань» – отдельные центроподобные фрагменты среды, содержащие предприятия повседневного и периодического обслуживания, тяготеющие к общегородским и районным магистралям, иногда формирующие наименьший элемент системы центра – локальные обслуживающие центры в составе транспортно-пересадочных узлов.

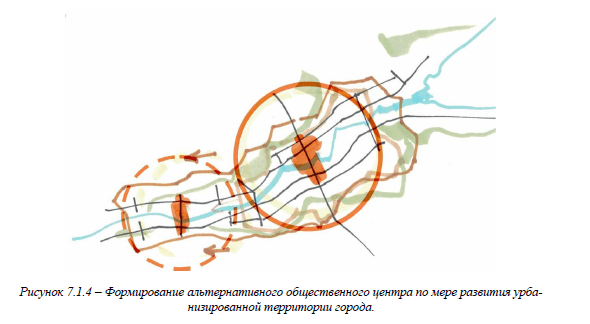

- Любой элемент общественного центра не формируется на крайней периферии сплошной урбанизированной территории города. Одним из существенных условий для возникновения любого общественного центра является наличие достаточно глубокого, измеряемого километрами, застроенного и обжитого жилого пространства, для которого и может сформироваться «собственный» общественный центр (рисунок 7.1.4).

- Функции главного и вторичных общественных центров могут дублироваться. Однако это редко касается крупнейших и наиболее значимых административных и культурных учреждений, они преимущественно сохраняются в историческом центре.

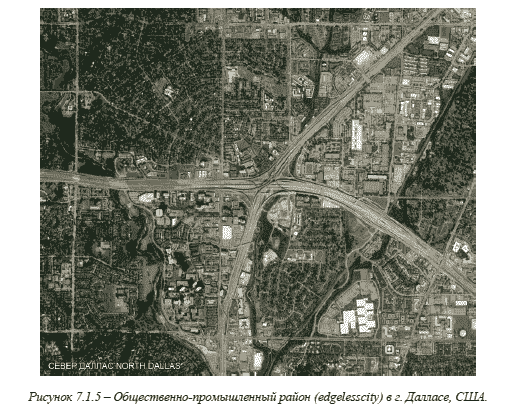

- В промышленных районах общественные функции, как правило, не формируют ни узловых, ни линейных элементов концентрации, чаще образуя гибридные общественно-промышленные районы (EdgelessCity), в пределах которых наблюдается более или менее упорядоченное смешение промышленных и не промышленных мест приложения труда c предприятиями обслуживания работников (рисунок 7.1.5).

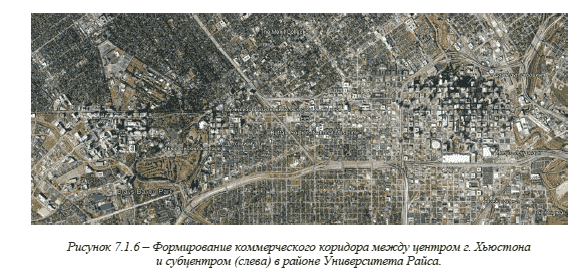

- Главные центры городов, имея наибольшие предпосылки как для уплотнения, так и для территориального роста, формируют тенденцию к поглощению (срастанию) с близлежащими дополнительными центрами (рисунок 7.1.6).

Мировой градостроительный опыт показывает, что главный, исторически первый городской центр является безальтернативной доминантой общественного притяжения: попытки его буквального территориального перемещения неуспешны и лишены смысла. Однако, интересным феноменом развития полицентризма в условиях крупнейших городов и агломераций является формирование альтернативных городских центров, в составе которых субцентры и специализированные (функциональные) центры.

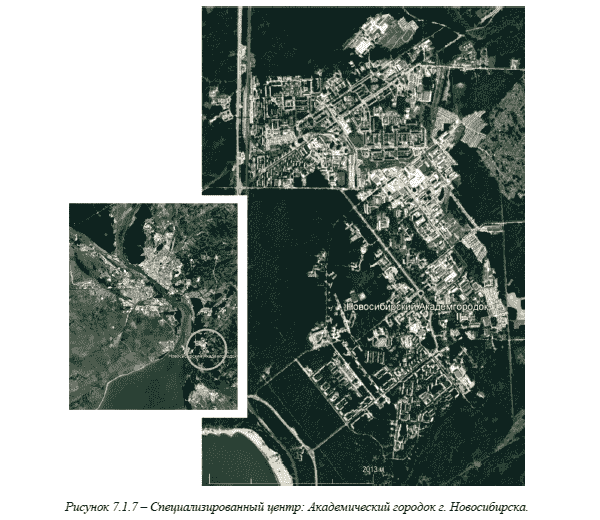

Фактически вокруг застройки крупного общественного учреждения городского, регионального, государственного, международного значения неизбежно формируется вся сопутствующая обслуживающая инфраструктура с дополнительными рабочими местами, которые и образуют специализированный центр города (например, общественный центр Академгородка в г. Новосибирске, рисунок 7.1.7).

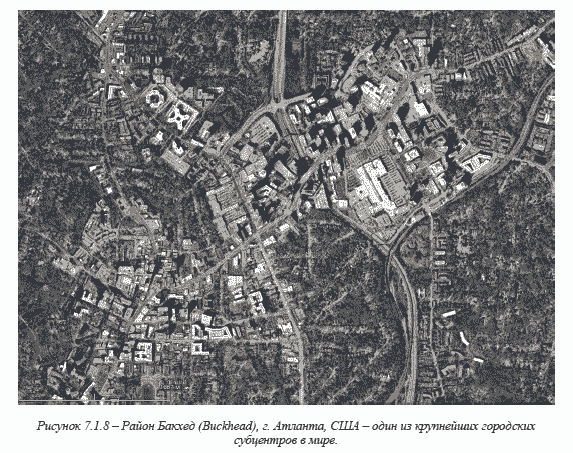

Специализированные центры часто формируются в рамках программ развития с государственным или муниципальным участием, например, в особых экономических зонах. Субцентры (вторые центры) могут формироваться при дальнейшем развитии специализированных центров, либо при стихийном возникновении значительных концентраций многообразных коммерческих функций без явного доминирования какой-либо одной на определённой фокусной территории планировочного района, или на стыке двух и более планировочных районов (рисунок 7.1.8).

Субцентры являются наиболее многофункциональными и пространственно масштабными, в наибольшей степени подобными главному общественному центру; в своем развитии могут приближаться по параметрам к уровню главных центров больших и полу-крупных городов. Особенно широкое распространение субцентры получили в городах крупнейших западных стран и Японии.

Интересно

В составе агломераций и конурбаций можно рассматривать развивающиеся исторические центры городов-спутников в качестве альтернативных общественных центров агломерации, спутниковых центров. Тем не менее, даже крупнейшие субцентры во много раз, на порядок менее ёмкие и общественно притягательные по сравнению с историческими центрами городов.

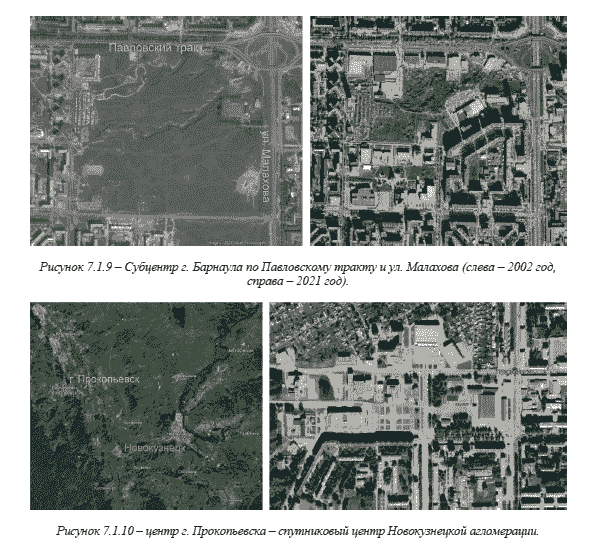

В г. Барнауле существует территория в геометрическом центре западного планировочного района формирующаяся с признаками субцентра (рисунок 7.1.9). Примером выраженного спутникового центра является центр г. Прокопьевск в составе Новокузнецкой агломерации (рисунок 7.1.10).

Таким образом, система городского центра может быть как моноцентрической, так и полицентрической: «всепроникающей», допуская приближение центральной ткани города к селитебным районам через развитие не только главного центра, но и субцентров, специализированных центров, общественных коридоров, общественно-промышленных районов, локальных обслуживающих центров.

Статьи по теме

- Расчётные параметры мест для хранения автомобилей

- Пригородная зона

- Промышленные и коммунально-складские районы

- Структура и функции озеленённых территорий города

- Архитектурно-градостроительное развитие и модернизация общественных центров

- Планировочная структура общественных центров

- Планировочная организация жилых кварталов и микрорайонов

- Приёмы пространственной компоновки жилой застройки

- Кварталы и микрорайоны

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)